|

物种网 >> 专题关注 >> 夏季专题:城市暴雨背后的科技之问 |

||||

|

|

||||

|

内涝,已成为城市顽疾,面对天降暴雨,一座城市当如何应对?至少,之前我们做得不太好。例如2012年7月21日,北京天降暴雨,市区出现严重内涝,部分地区有严重的人员和财产损失,一时之间成为国人关注的新闻热点。当然,现代化大都市在暴雨面前暴露脆弱一面,国外的例子也有不少。2007年7月20日,英国伦敦因强降雨发生内涝,西南部地区积水近60厘米,飞机场和地铁运营受严重干扰,141架航班取消,25个车站关闭;2011年8月26日,暴雨袭击日本东京,降雨量达到创纪录的每小时94.5毫米,部分居民进行了疏散……我们不妨从科技角度来思考一下这个问题,2015,厄尔尼诺带来的降雨即将来袭,我们能做好吗? |

||||

|

|

||||

|

有没有?完备的预警系统和应急预案 |

||||

|

|

||||

|

俗话说,兵来将挡,水来土掩。暴雨来了,只要准备充分,也能把损失减到最低,何况城市暴雨只是短时内涝,只要抵住了最初的积水“三板斧”,后面都好说,不过,这最开始确是最难熬的。 |

||||

|

|

||||

|

下水道:城市的良心 |

||||

|

|

||||

|

城市的地下排水管道系统,在排水过程中至关重要,被称为“城市的良心”。在我国,由于近年来城市建设速度过快,排水设施建设相对滞后,标准较低,这是造成暴雨积水的一个重要原因。国外有许多成功的例子,可供借鉴。

|

||||

|

|

||||

|

“软化”的生态城市不怕雨浇 |

||||

|

|

||||

|

现代都市高楼林立,犹如钢筋混凝土森林一般,整洁的柏油或混凝土马路纵横交错,道路两侧用水泥砖堆砌成行人路面,就连种植树木的池子也被装饰过了,树根处的缝隙被小心地抹上水泥,再把小石子按上去粘牢。瞧,整个城市都被水泥以各种方式覆盖了起来,一尘不染,被塑造成了一个完全硬化的干净城市!但住在这种“干净、整洁”城市里的人们,不得不接受这样一个事实——除了那零星的下水孔,这里就像游泳池一样密不透水,又怎能在下雨时不积水呢?一座适宜居住的城市应该是一座能渗水、可调水、会用水的生态城市。

|

||||

|

|

||||

|

城市需要“近自然型河流” |

||||

|

|

||||

|

河流是城市的血液,是城市生物多样性的大展台,是装点城市的自然景观,也是排涝的重要通道,同时输送水汽,调节小气候。可以说,处于水网中的城市是幸福的。 |

||||

|

|

||||

| 雨水收集能够变害为宝 | ||||

|

|

||||

|

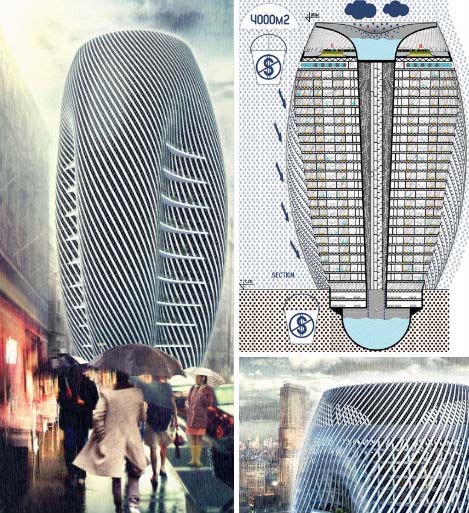

雨水是大自然的礼物,是一种重要自然资源,让它顺着排水管道白白溜走岂不太可惜啦?理想的城市要收集和管理雨水,减少能源的消耗,并将它视为防洪蓄涝、减轻水污染、缓解水资源短缺、创造人水和谐城市景观的有效途径。 现在,很多城市和设计师都在进行此类尝试,并且在一些发达国家和地区正在形成一种产业。以新加坡来为例,这个地处热带的城市国家年降水量超过2 000毫米,雨水充沛,可是谁能想到它竟是一个淡水缺乏国,因为地质原因,新加坡禁止开采地下水,狭小的国土又缺乏地表河流,几乎所有的生活用水都要从马来西亚进口。为了解决这一问题,新加坡人打起了雨水的主意,为了收集雨水,他们大力修建水利设施,兴建水库和蓄水池,同时所有的街道两旁以及居民小区都修建了雨水收集管道,收集雨水加以利用。经过多年努力,新加坡共有15个蓄水池/库和一个在暴雨时启用的防洪雨水收集系统,集雨区域占到了全国面积的2/3,整个城市已经变成了一个巨大的水库。现在,新加坡政府雄心勃勃,正计划将这一范围扩展至国土面积的90%,他们的一位部长曾说:“每滴落在新加坡土地上的雨水,我们都会想办法把它收集起来。” 我国城市也对雨水收集进行了一些探讨,2010年的上海世博会便大量利用了雨水收集技术。世博轴安装了发光二极管的巨型玻璃漏斗与白色的帐篷结构建在一起,它与一个7 000立方米的蓄水箱相连,用收集的雨水浇灌地面植物。造型如同帽子的中国馆不仅能够收集太阳能,还能收集雨水,净化后用于冲洗卫生间和车辆。只是像世博会这样的应用,在我们的国家还是太少,规模也太小。希望这些技术能够早日在我们的城市遍地开花,结合城市生态湿地形成生态城市水循环系统,到时,大雨不仅不是灾,还是城市的宝了! 案例:雨水收集大楼 处处都需要水时,为什么不能利用整座大楼收集雨水呢?雨水收集大楼拥有一个碟形顶部,外壳由水槽构成,用来最大限度地收集雨水,然后用这些水冲马桶、洗刷机器、打扫卫生,或者用于家庭生活的其他方面。

案例:雨水净化“树” |

||||

|

|

||||

| 暴雨启示录:如何安全逃生 | ||||

|

|

||||

|

7月21日的北京暴雨,造成重大人员财产损失,教训深刻,我们反思这场灾难,当有所启示,有所改变。 一方面,暴雨反映出了城市公共信息传播的不畅。当日,气象台一天连发五次预警,级别一路提升到橙色,预警虽然发布了,但是传播的速度和广度都不够,有关部门缺乏协调,有市民根本不知道事态的严重性。暴雨之后,痛定思痛,北京市计划在未来两到三年内,建设起通过报纸、广播、电视、网络、广告屏和手机短信在内的统一的预警发布系统。 另一方面,暴雨也反映出了城市公共排水设施的滞后。整座城市发展规模远远超过了排水设施的建设速度和设计能力,扩大排水系统规模势在必行,此外,加强城市地面的吸水和渗水能力也极为重要。另一方面,在道路设计时应增强易积水区的排水和截水能力,如下沉式立交桥中有一条道往往是低于地面的,极易积水,这次北京29处主要积水点中有22处就是因为立交桥成了“临时湖泊”,结果导致交通瘫痪。 从人的方面来讲,相关工作人员和市民对突发自然灾害重视程度普遍不够。在暴雨中,人们仍在“正常生活”,甚至曝出了当晚北京某奥赛补习班20多个孩子竟无一人迟到的消息。面对可能发生的危险,人们普遍缺乏清醒的认识和应对方法,也暴露出了城市公共安全宣传和科普不足的情况。 作为普通市民,我们也应该对暴雨、积水和洪水有所了解,掌握一些基本的自救知识。如雨天保持警惕,注意收听收看气象预报;家中应该常备至少三天需求的矿泉水(每人每天大约4升)和不易腐败变质且食用方便的食物,还应备有退烧药、泻药和创伤药等药品;为防止停电,手电筒和备用电池也必不可少;雨具和安全绳,在必须撤离的时候也很有用。一旦需要撤离,要关闭总电源和煤气开关。 在雨天户外行动时,要远离地势低洼的封闭区域,如地下室、地下通道和停车场等;要远离孤立的高大树木,防止雷击和被断枝坠落砸伤。如果涉水,如水深没过脚踝,那一定不要下水,因为我们无法判断浑浊的水下到底有什么,积水处往往都是地势低洼、有沟或者有洞的地方。车中常备安全锤和灭火器。不要试图开车冲过不明深浅的水区或激流,洪水造成的伤亡事故中,有近半数与车辆有关。0.6米的流水可以冲走大多数小型汽车和货车。如果车在水中熄火,请迅速弃车逃生。 尽量避开河道,一旦看到水位上涨或者河水变浑,迅速撤离到地势较高的安全区域。一旦情况危急,逃跑路线应和河道流向尽量呈90度角,向高处奔跑,切不可沿着河道方向奔跑。不要试图捞取水流冲下来的木料、家电等物品,水的流速加上漂浮物的自重,会把你直接带到水中。 回到家中后,先不要松一口气,要仔细观察有没有受损的电线、煤气管线,确认地基墙体等是否受损。如果闻到煤气味,或听到气体泄漏的嘶嘶声,请迅速撤离并通知消防队。 |

||||

|

|

||||

|

本专题主体文章在《科学大众》杂志以特别关注的形式发表,此外,未再授权任何媒体及网站发表,特此声明!本站谢绝任何个人、媒体在作者不知情的情况下转载或部分转载、引用本文内容,不管出于商业或非商业目的,任何引用或转载请与站长本人(冉浩)联系。部分配图来自网络,已无法考证原作者,如原作者认为侵犯了您的著作权,请联系我们撤下或为作者署名。 |